Cicli di conferenze

Dalla sua fondazione, nel 2013, il Centro organizza regolarmente cicli di conferenze aperti al pubblico su vari argomenti di storia regionale. Negli ultimi anni, ad esempio, l'attenzione è stata dedicata alla Prima Guerra Mondiale, al Congresso di Vienna, ai 500 anni dalla Riforma protestante o all’autonomia altoatesina.

L’obiettivo dei cicli di conferenze è quello di trattare approfonditamente argomenti storici attuali e particolarmente rilevanti da una prospettiva scientifica e comparativa; in questo modo, il Centro intende contribuire all’oggettivazione dei dibattiti su importanti temi storici.

Stare a galla

Agricoltura e società

Bolzano, gennaio - maggio 2025

Il processo di trasformazione dell'agricoltura noto come “cambiamento strutturale” ha portato a uno sviluppo paradossale a livello mondiale. Da un lato, la produzione agricola è aumentata in modo significativo, mentre dall'altro il numero di aziende agricole è diminuito in misura senza precedenti. Questi sviluppi stanno avendo un profondo impatto sul paesaggio agricolo, sulla distribuzione delle risorse, sui sistemi ecologici e sociali, nonché sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici. Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici e vanno dalle pressioni economiche nel contesto della competitività internazionale e dell'aumento dei costi operativi alle sfide burocratiche legate alla politica agricola e ai sussidi. Oltre alle ovvie sfide della disuguaglianza sociale, gli agricoltori si trovano ad affrontare una moltitudine di questioni complesse che vanno dalle preoccupazioni ambientali e climatiche alle considerazioni etiche nel campo del benessere degli animali e della commercializzazione diretta.

Come reagiscono gli agricoltori a queste enormi sfide, che si riflettono nell'impoverimento del suolo, nel cambiamento climatico e nella crescente burocratizzazione? Come affrontano le dipendenze - pesticidi, mangimi concentrati, fertilizzanti? Come affrontano la vendita, a volte violenta, a volte subdola, dei loro diritti - ingegneria genetica, brevetti - e persino la distruzione dei loro mezzi di sussistenza? Come possono far convivere agricoltura e natura? Quali opzioni hanno per resistere e quali strategie di resistenza stanno sviluppando? Hanno successo? Hanno una possibilità contro gli sviluppi del mercato globale, la presunta razionalizzazione e industrializzazione dell'agricoltura e possono difendere la loro terra, i loro mezzi di sussistenza?

Combinando sguardi storici e antropologici sul mondo rurale, il ciclo di conferenze discuterà le analisi e le pratiche di resistenza contadina, nonché i modi creativi in cui vengono affrontate le minacce esistenziali sottese a queste condizioni di vita da una prospettiva storica e attuale.

-

↓ Flyer

pdf (3,69 MB)

Storie di mobilità, marginalità e repressione

tra passato e presente, cinema e arte

Bolzano-Bressanone, ottobre–dicembre 2023

-

↓ Flyer

pdf (449,92 KB)

L’Alto Adige come modello?

Autonomie regionali europee a confronto

Bolzano, marzo–giugno 2022

-

↓ Flyer

pdf (349,22 KB)

La pace di Parigi 1919/20

Riorganizzazione territoriale e problemi delle minoranze

Bolzano, ottobre 2019–gennaio 2020

-

↓ Flyer

pdf (1,31 MB)

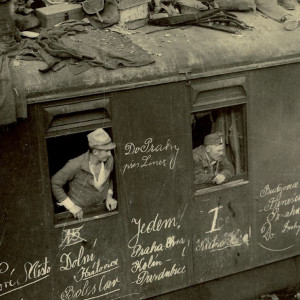

La svolta del 1918

La Fine della Prima guerra mondiale e le sue conseguenze

Bolzano, marzo–giugno 2018

-

↓ Manifesto

pdf (1,52 MB)

-

↓ Flyer

pdf (6,14 MB)

La riforma protestante

Una storia lunga cinque secoli

Bolzano, ottobre 2016–gennaio 2017

-

↓ Flyer

pdf (2,09 MB)

A 200 anni dal Congresso di Vienna

Bolzano, aprile–giugno 2015

-

↓ Manifesto

pdf (690,44 KB)

1914–2014. Der Erste Weltkrieg zwischen Ereignis und Erinnerung

Bolzano, marzo–giugno 2014

-

↓ Programma

pdf (263,81 KB)

History on Tour

La divulgazione della storia è uno dei punti focali delle attività del Centro di Storia regionale: conferenze, presentazioni di libri, workshop, convegni e altre iniziative di formazione fanno da sempre parte del nostro programma annuale.

Negli ultimi anni, il Centro ha ampliato costantemente le proprie attività divulgative. La nuova iniziativa History on Tour (HoT) è stata lanciata nel 2020. HoT è un programma di conferenze di storia regionale in costante crescita, specificamente rivolto alle associazioni educative, culturali e storiche altoatesine, ma anche alle scuole superiori. Attraverso questa iniziativa, il Centro si propone di dare un contributo allo sviluppo della formazione storica nella nostra provincia.

Nel caso in cui una delle conferenze illustrate nel programma suscitasse il Vostro interesse, non esitate a contattarci. Verremmo volentieri gratuitamente nel Vostro comune o nel Vostro paese e saremmo lieti di instaurare con Voi un rapporto di scambio e collaborazione.

Donne verso la modernità

Amore, matrimonio, politica ed economia

Tre storie di vita - quelle di Anna von Menz, di Hilde Kerer e di Andreina Emeri - sono utilizzate per raccontare il percorso delle donne altoatesine verso la modernità, dal XIX secolo agli anni Ottanta del Novecento. Anna von Menz (1796-1869) fu una ricca figlia borghese di Bolzano passata alla storia come sposa francese. La sua vita illustra le opzioni disponibili per le donne della classe media nell'Ottocento. Hilde Kerer (1919-2018) scelse il servizio militare nel 1939 e si arruolò nella Wehrmacht tedesca, per la quale prestò servizio al fronte in Bielorussia e in Francia. La sua storia sarà utilizzata come esempio per discutere la situazione delle donne durante la Seconda guerra mondiale e le conseguenze delle Opzioni sudtirolesi. Infine, Andreina Emeri (1939-1985) fu avvocata, membro del Consiglio provinciale e figura di spicco del femminismo altoatesino degli anni Settanta. La storia del movimento femminista altoatesino degli anni Settanta, le sue tematiche e i suoi approcci saranno discussi a partire dalla sua biografia.

Queste storie di vita rivelano modelli culturali, contesti giuridici, condizioni sociali ed economiche e scelte di vita individuali. In questo modo, esse mostrano chiaramente come le donne siano sempre state in grado di prendere e abbiano preso decisioni più o meno libere, nonostante le condizioni sociali a volte molto restrittive per loro.

-

Durata

ca. 50 minuti

-

Mezzo

Presentazione PowerPoint

-

Lingua

Tedesco o italiano

-

Contatto

Ordini di genere nella società cetuale

Casa, matrimonio, mascolinità

La conferenza esamina gli ordini di genere nella società della prima età moderna a partire dai vari tipi di relazione all’interno delle famiglie nobili. Ci si sofferma non solo sulle relazioni tra mogli e mariti – e quindi sull’enorme importanza ricoperta in questa società dall’istituzione matrimoniale – ma, partendo dal rapporto tra una madre vedova e il proprio figlio, viene approfondito anche il tema della tutela femminile e della sua importanza per la posizione sociale (e di potere) delle vedove. La conferenza affronta inoltre la questione dei modelli di mascolinità concorrenti in queste famiglie nobili, in particolare la “terza via” permessa agli uomini nobili, che potevano non sposarsi senza dover diventare ecclesiastici. Infine, vengono delineate le idee del corpo di età moderna, per sottolineare come il sé e il corpo non siano concetti storicamente immutabili, ma al contrario abbiano una storia che possiamo e dobbiamo raccontare se vogliamo comprendere meglio l’essere umano dell’epoca premoderna.

Attraverso i temi della casa, del matrimonio, della tutela, della mascolinità e del corpo, la conferenza evidenzia come la categoria del genere nella società cetuale avesse un significato diverso per uomini e donne e come questa valenza si sia sviluppata solo in interazione con altri livelli di analisi: l’età, lo status sociale e lo status famigliare. Se si includono sistematicamente queste categorie nell’analisi, si ottiene un caleidoscopio di relazioni tra i generi, in cui le relazioni amorose e di potere costituiscono una parte importante.

-

Durata

ca. 50 minuti

-

Mezzo

Presentazione PowerPoint

-

Lingua

Tedesco o italiano

-

Contatto

Donne nell’odonomastica!

Alla ricerca delle donne “memorabili” dell’Alto Adige

In Alto Adige la maggior parte delle strade e delle piazze intitolate a persone sono dedicate a uomini, mentre le figure femminili rimangono sorprendentemente poche. Ciò solleva alcune domande: perché le donne sono rimaste finora invisibili nella cultura della memoria? E soprattutto: dove sono le donne “memorabili” del passato? Come è possibile recuperarle dall’oblio?

Queste domande verranno approfondite sulla scorta delle storie di vita di alcune donne, vissute in epoche diverse, che si sono distinte a livello locale e/o regionale in una serie di ambiti quali la politica, il sociale, la cultura, l’economia, ecc. Si prenderanno in considerazione sia figure che, con il loro operato, sono riuscite a superare i confini di genere, sia donne che hanno lavorato in settori tradizionalmente femminili, quali la cura e l’educazione. Le biografie di ostetriche, fondatrici, attiviste politiche, artiste ecc. evidenziano come la ricerca di donne “degne” di essere ricordate dalla storia richieda una maggiore considerazione delle prospettive su piccola scala e degli spazi di azione femminili.

Le storie di vita servono da esempio, stimolo e guida pratica sia per la ricerca e lo studio di donne “meritevoli” di attenzione dal punto di vista storiografico, sia per la loro visibilità nello spazio pubblico dei comuni altoatesini.

-

Durata

ca. 45 minuti

-

Mezzo

presentazione PowerPoint

-

Lingua

Italiano o tedesco

-

Contatto

franziska.cont@storiaregionale.it

Carceri e carcerati in Tirolo tra XIX e XX secolo

Come veniva punito in passato chi commetteva azioni ritenute delittuose? Quali erano i luoghi e gli edifici destinati a tali punizioni? Le risposte a queste domande mettono in luce alcuni aspetti significativi di come uno Stato si autorappresenta e del rapporto tra chi esercita il potere punitivo e la società.

Dopo aver illustrato la cornice generale – ossia i codici penali, i regimi carcerari e le pratiche punitive in vigore nell’Impero austriaco tra fine Settecento e inizio Novecento –, la relazione si concentrerà sul Tirolo. Si andranno quindi ad esaminare i luoghi detentivi cui, nel corso del secolo, erano destinati i condannati e le condannate tirolesi, con particolare riguardo a quelli collocati nella città di Bolzano – il carcere di S. Afra e il nuovo carcere nell’attuale via Dante, inaugurato alla fine del XIX secolo e tutt’ora in funzione. Attraverso le planimetrie e i regolamenti delle carceri stesse, nonché le cronache dei giornali di allora, si ricostruiranno alcuni aspetti della vita quotidiana dei detenuti: il lavoro, la scuola, le norme sanitarie, ma anche le fughe, le proteste e gli episodi di insubordinazione per le condizioni precarie e di sovraffollamento che, ieri come oggi, caratterizzano molte carceri, non escluso quello di Bolzano. Un’esecuzione capitale di cui il cortile del carcere di S. Afra fu teatro, ed altri eclatanti casi criminali, permetteranno inoltre di riflettere attorno al rapporto tra giustizia e funzione intimidatoria della pena di morte, tra processo penale, cronaca nera ed opinione pubblica.

-

Durata

ca. 45 minuti

-

Mezzo

presentazione PowerPoint

-

Lingua

Italiano o tedesco

-

Contatto

Vite di confine

Vagabondaggio in Tirolo e alle frontiere tirolesi tra Otto e Novecento

Il Tirolo è sempre stato uno spazio di mobilità, che nel corso del XIX secolo si fece ancor più intensa. Lavoratori e lavoratrici stagionali, persone in cerca di lavoro, piccoli commercianti ambulanti percorrevano di continuo il Land, rimanendone al suo interno o attraversandone le frontiere per spostarsi in altre province dell’impero, nei Paesi confinanti, o ancora più lontano, in Europa o oltreoceano.

Tra le molte persone mobili, alcune erano tenute particolarmente d’occhio delle autorità regionali, poiché la loro stessa esistenza era avvertita come un problema di ordine pubblico. Si trattava di un gruppo piuttosto eterogeneo di individui definiti quali vagabondi, Arbeitsscheue (“restii al lavoro”), mendicanti: termini che indicavano sostanzialmente chi fosse privo di occupazione, domicilio stabile o mezzi di sostentamento, che pertanto si trovava escluso dal sistema produttivo e percepito come non socialmente ed economicamente utile.

Queste persone incrociavano sovente gli organi amministrativi, giudiziari e di polizia, e di loro resta dunque traccia nella documentazione prodotta da questi ultimi (verbali di arresto, relazioni che le autorità regionali inviavano ai ministeri viennesi, fogli di via, ordini di reclusione in case di lavoro coatto…): tracce che spesso rappresentano le uniche testimonianze di vite marginalizzate che altrimenti rimarrebbero del tutto invisibili ai nostri occhi.

La relazione cercherà allora di rispondere a queste domande: chi erano, da dove venivano e dove andavano i vagabondi e le vagabonde che si spostavano in Tirolo? Qual era il trattamento loro riservato? Come riuscivano a viaggiare, attraversare le frontiere e a sopravvivere?

-

Durata

ca. 45 minuti

-

Mezzo

presentazione PowerPoint

-

Lingua

Italiano o tedesco

-

Contatto

Opzione e trasferimento di donne, uomini e bambini con disabilità fisiche e mentali dall’Alto Adige (1939-1945)

L’opzione di cittadinanza del 1939, concordata tra la Germania nazista e l’Italia fascista e imposta alla popolazione sudtirolese, ebbe conseguenze particolarmente drastiche per le persone con disabilità fisiche e mentali. Nella maggior parte dei casi queste non avevano né la possibilità né il diritto di decidere autonomamente se rimanere o partire per il Reich tedesco. Spesso la decisione veniva presa dai genitori, dal tutore o, per coloro che si trovavano nell’ospedale psichiatrico di Pergine, anche dai medici.

Gli e le optanti per la Germania erano spesso esposti al trasferimento senza alcuna possibilità di difendersi. Una volta attraversato il Brennero, finivano nella sfera di influenza dell’inumana politica demografica nazionalsocialista. In condizioni che si facevano sempre più precarie, venivano ricoverati negli istituti psichiatrici (“Heil- und Pflegeanstalten”) del Tirolo e della Germania meridionale.

In Germania già a partire dal 1933 le donne e gli uomini affetti da “malattie ereditarie” venivano sterilizzati forzatamente e, dal 1940, uccisi con il gas. I e le sudtirolesi erano stati in un primo momento esclusi, per motivi politici, dall’eutanasia nazista. Tuttavia, non è possibile stabilire quante persone, a partire dal 1941, siano state vittime della cosiddetta “eutanasia decentralizzata” praticata nei sopra menzionati istituti mediante privazione di cibo o somministrazione di farmaci. Circa la metà dei 299 malati deportati dall’ospedale psichiatrico di Pergine non sopravvisse alla fine della guerra, e bambini morirono a causa di esperimenti medici o furono uccisi.

La relazione ripercorre il destino cui questo gruppo di persone vulnerabili costituito da malati e disabili, spesso trascurato dalla storiografia, andò incontro durante il periodo nazista.

-

Durata

ca. 50 minuti

-

Mezzo

presentazione PowerPoint

-

Lingua

Italiano o tedesco

-

Contatto

La memoria sudtirolese di Via Rasella

Miti, leggende e narrazioni sul Polizeiregiment "Bozen" (1944-2024)

Il 23 marzo 1944 una bomba dei Gruppi di azione patriottica (Gap) colpisce un’unità militare dell’occupante tedesco mentre marcia in via Rasella, a Roma. In poche ore il bilancio delle perdite arriva a 33 caduti, che le autorità naziste decidono di vendicare uccidendo 10 persone per ciascun soldato. Le Fosse Ardeatine, luogo dell’eccidio di 335 uomini di varia età e provenienza, diventa nel dopoguerra uno dei più importanti luoghi della memoria della “Repubblica nata dalla Resistenza”. Ma in Sudtirolo è invece il luogo dell’attentato, Via Rasella, ad avere una particolare rilevanza. I soldati colpiti dalla bomba appartenevano infatti al Polizeiregiment “Bozen”. Dalla trattativa diplomatica sulla pace fino alla fine della Prima Repubblica, per cinquant’anni via Rasella, le Fosse Ardeatine ed il “Bozen” sono stati un argomento costante di polemiche e recriminazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in cui più della ricerca hanno avuto peso le “incursioni giornalistiche” interessate a diffondere miti e narrazioni vittimiste.

La prima parte della presentazione ricostruisce il contesto degli eventi del 23 e 24 marzo 1944, mentre la seconda si concentra sulla rappresentazione mediatica del “Bozen”, ricostruendo lo sviluppo della memoria sudtirolese di quanto accaduto in via Rasella come spia della difficoltà a fare i conti con il proprio passato.

-

Durata

ca. 45 minuti

-

Mezzo

presentazione PowerPoint

-

Lingua

Italiano o tedesco

-

Contatto

A oriente del Sudtirolo

Storia della regione alpino-adriatica dalla Seconda Guerra mondiale ai giorni nostri

I territori tra le Alpi orientali e l'Alto Adriatico divennero, dopo il 1945, uno spazio di conflitto simbolico dove molteplici fratture si sovrapposero: comunismo/democrazia; civiltà/barbarie; fascismo/antifascismo, mentre i mondi latini, slavi e germanici continuavano ad affrontarsi e a confrontarsi l'uno con l'altro. Queste divisioni si influenzarono reciprocamente, creando una geografia complessa e stratificata.

Il Sudtirolo rientrò a pieno titolo nelle dinamiche del confine italo-austriaco-jugoslavo (ora sloveno e croato). La questione di Trieste, il Territorio Libero e le questioni etniche riecheggiarono le problematiche sudtirolesi: minoranze linguistiche, costruzione dell'autonomia, ricerca di equilibrio tra contesti locali e nazionali. Gli attentati del BAS, per esempio, si inserivano nello stesso clima di violenza politica che caratterizzava i confini tra Italia e Jugoslavia.

Questa storia rivela collegamenti inaspettati, ricostruendo le vicende della regione alpino-adriatica dal 1945 ai giorni nostri. Accanto alla violenza, si svilupparono innovative forme di cooperazione transfrontaliera, culminate nella fondazione delle Comunità di Lavoro Arge-Alp e Alpe-Adria, rispettivamente nel 1972 e nel 1978. Tutte le amministrazioni regionali e provinciali (Trento e Bolzano) furono coinvolte in queste attività, dimostrando come le questioni fossero intrecciate.

Scopriamo così che certe fratture e immaginari sono meno statici di quanto si pensi e che territori divisi dalla storia trovarono nella cooperazione nuove forme di convivenza; un'eredità da ricordare oggi che muri e violenze tornano di moda.

-

Durata

ca. 45 min

-

Mezzo

Presentazione PowerPoint

-

Contatto

alessandro.ambrosino@regionalgeschichte.it

-

Lingua

Italiano o tedesco

Passeggiate storiche

Percorrere il territorio ed esplorare le città è un’ottima maniera per conoscere la storia e osservare le tracce che essa ha impresso nel paesaggio, negli edifici, nello sviluppo urbanistico, nella toponomastica. Con le passeggiate storiche, il Centro propone dei percorsi guidati tematici che approfondiscono in modo divertente alcuni aspetti della storia regionale.

Passeggiata storico-tematica a Bolzano: tra i luoghi della marginalità e del controllo sociale

Con questa iniziativa si intende proporre a tutti gli interessati e le interessate un nuovo sguardo sulla città di Bolzano. Durante la passeggiata i visitatori e le visitatrici verranno condotti in alcuni luoghi poco conosciuti o insoliti della città: ad esempio, il vecchio e il nuovo carcere, il luogo in cui anticamente sorgevano la forca e la gogna, la casa di lavoro per bambine e bambini poveri, l’edificio che un tempo ospitava gli uffici di polizia. Alcuni di questi luoghi ed edifici di reclusione, disciplinamento, sorveglianza, punizione o separazione sociale sono ancora esistenti ma hanno oggi una nuova funzione; altri sono del tutto scomparsi, e di essi rimangono alcune informazioni nei documenti d’archivio o nelle mappe d’epoca. In ogni caso essi rappresentano importanti tracce materiali che permettono di osservare quanto la storia della città sia legata strettamente anche alla storia della marginalità, del controllo sociale, della repressione della criminalità e della “devianza”. La passeggiata storica vorrebbe insomma offrire lo spunto per guardare Bolzano da una nuova prospettiva e per riflettere sul modo in cui nei secoli si è tentato di mantenere l’ordine, reprimere le azioni ritenute illecite, marginalizzare e tenere sotto controllo le persone percepite come potenzialmente pericolose.

-

Durata

ca. 2 ore

-

Contatto

Percorsi di storia delle donne, di genere e queer a Bolzano

Lo spazio urbano è più di una semplice raccolta di edifici: nella sua struttura materiale e progettuale riflette narrazioni storiche che evidenziano o oscurano determinati modelli di genere, rendendo visibili alcuni attori/attrici della storia mentre altri rimangono invisibili. L’iniziativa intende riflettere sul modo in cui le concezioni di genere siano storicamente radicate nello spazio urbano e su quali storie – in particolare quelle delle donne o delle persone che superano le concezioni di genere binarie – siano rimaste finora trascurate.

La passeggiata guida i/le partecipanti in diversi luoghi della città, conosciuti ma anche meno noti, come ad esempio la Chiesa dei Domenicani con la raffigurazione di una santa barbuta, il monumento alla Vittoria con le sue rappresentazioni di eroi maschili, l’ex collegio delle Suore Terziarie come luogo di educazione femminile e la prima sede del primo centro di consulenza femminista della provincia in Piazza delle Erbe. Questi luoghi vengono esaminati da un lato osservandone le tracce visibili, in particolare per quanto riguarda le rappresentazioni di uomini, donne e persone che superano le concezioni di genere binarie; dall’altro, ricostruendo e collocando nello spazio urbano le storie di attori/attrici storiche che sono state poco o per nulla considerate dalla “storia canonica” della città.

-

Durata

ca. 2 ore

-

Contatto