Lecture series

Since its founding in 2013, the Centre has organised public lecture series on themes of regional history. In recent years, for example, World War I, the Congress of Vienna, 500 years of the Reformation or South Tyrolean autonomy have been in focus.

The aim of the lecture series is to analyse current, particularly relevant historical topics from an in-depth academic and comparative perspective. In this way, the Centre aims to contribute to the objectivity of debates on important historical topics.

Oben bleiben

Landwirtschaft und Gesellschaft

Bozen, Jänner - Mai 2025

Der als "Strukturwandel" bezeichnete Transformationsprozess in der Landwirtschaft hat weltweit zu einer paradoxen Entwicklung geführt. Auf der einen Seite ist die landwirtschaftliche Produktion erheblich gestiegen, auf der anderen Seite ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in einem noch nie dagewesenen Maß zurückgegangen. Diese Entwicklungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Agrarlandschaft, auf die Verteilung von Ressourcen, auf ökologische und soziale Systeme, sowie auf Biodiversität und Klimawandel. Die Gründe für dieses Phänomen sind vielfältig und reichen von wirtschaftlichem Druck vor dem Hintergrund internationaler Wettbewerbsfähigkeit und steigender Betriebskosten bis hin zu bürokratischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Agrarpolitik und den Subventionen. Jenseits der offenkundigen Herausforderungen sozialer Ungleichheit sehen sich Bauern und Bäuerinnen mit einer Vielzahl komplexer Fragen konfrontiert, die sich über verschiedene Dimensionen - von ökologischen und klimabezogenen Belangen bis hin zu ethischen Überlegungen im Bereich des Tierschutzes und der direkten Vermarktung – erstrecken.

Wie reagieren die Bauern auf diese enormen Herausforderungen, die sich in der Erschöpfung des Bodens, im Klimawandel und zunehmender Bürokratisierung zeigen? Wie gehen sie mit Abhängigkeiten - Pestizide, Kraftfutter, Dünger - um? Was tun sie gegen die teils gewaltsame, teils schleichende Veräußerung ihrer Rechte - Gentechnik, Patente, - bis hin zur Zerstörung ihrer Lebensgrundlage? Wie bringen sie Landwirtschaft und Natur zusammen? Welche Möglichkeiten der Gegenwehr haben sie und welche Strategien des Widerstandes entwickeln sie? Sind sie damit erfolgreich? Haben sie eine Chance gegen die globalen Marktentwicklungen, die vermeintliche Rationalisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft und können sie ihr Land, ihre Lebensgrundlage verteidigen?

Ausgehend von einem historischen und anthropologischen Blick auf bäuerliche Lebenswelten werden in der Vortragsreihe Analyse und Praktiken von bäuerlicher Widerständigkeit und kreativen Umgang mit diesen existenzbedrohenden Lebenslagen in historischer und aktueller Perspektive diskutiert.

-

↓ Flyer

pdf (3.69 MB)

Geschichten von Mobilität, Marginalität und Unterdrückung

In Vergangenheit und Gegenwart, Film und Kunst

Bozen–Brixen, Oktober–Dezember 2023

-

↓ Flyer

pdf (449.92 KB)

Modellfall Südtirol?

Regionalautonomien im europäischen Vergleich

Bozen, März–Juni 2022

-

↓ Flyer Modellfall Südtirol

pdf (349.22 KB)

Der Pariser Frieden

Territoriale Neuordnung und Minderheitenprobleme

Bozen, Oktober 2019–Jänner 2020

-

↓ Flyer Der pariser Frieden

pdf (1.31 MB)

-

↓ Plakat Vortragsreihe Zeitenwende

pdf (1.52 MB)

-

↓ Flyer Vortragsreihe Zeitenwende

pdf (6.14 MB)

-

↓ Flyer Reformation

pdf (2.09 MB)

-

↓ Plakat 200 Jahre Wiener Kongress

pdf (690.44 KB)

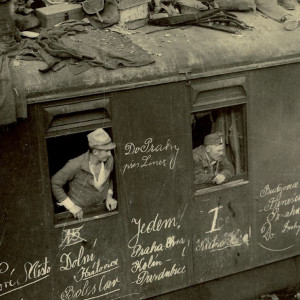

1914–2014. Der Erste Weltkrieg zwischen Ereignis und Erinnerung

Bozen, März–Juni 2014

-

↓ Der Erste Weltkrieg zwischen Ereignis und Erinnerung

pdf (263.81 KB)

History on Tour

Disseminating history is one of the focal points of the Centre for Regional History's activities: Lectures, book presentations, workshops, conferences and other educational events are part of the annual programme of events.

In recent years, the centre has continuously expanded its dissemination activities. In 2020, the new History on Tour (HoT) initiative was launched. HoT is a constantly growing programme of regional history lectures aimed at South Tyrol's educational, cultural and historical societies and schools. With this, the centre aims to contribute to the development of historical education in South Tyrol.

If you are interested in one of the lectures, please do not hesitate to contact us. We would be happy to come to your community or village and look forward to exchanging ideas and working with you.

Liebe, Ehe, Politik und Wirtschaft

Der Weg der Frauen in die Moderne

Anhand von drei Lebensgeschichten – Anna von Menz, Hilde Kerer und Andreina Emeri – wird der Weg der Südtiroler Frauen in die Moderne vom 19. Jahrhundert bis in die 1980er Jahre erzählt. Anna von Menz (1796–1869) war eine reiche Bozner Bürgerstochter, die als Franzosenbraut in die Geschichte eingegangen ist. Ihre Lebensgeschichte führt die Handlungsmöglichkeiten von Bürgersfrauen im 19. Jahrhundert vor Augen. Hilde Kerer (1919–2018) hat 1939 optiert und meldete sich als Wehrmachtshelferin bei der Deutschen Wehrmacht, für die sie an der Front in Weißrussland und in Frankreich diente. An ihrem Beispiel wird die Situation von Frauen während des Zweiten Weltkrieges und die Folgen der Option thematisiert. Andreina Emeri (1939–1985) schließlich war Rechtsanwältin, Landtagsabgeordnete und der führende Kopf des Südtiroler Feminismus der 1970er Jahre. Aus der Perspektive ihrer Biographie wird die Geschichte der Südtiroler Frauenbewegung der 1970er Jahre, ihre Anliegen und Vorgehensweisen diskutiert.

An diesen Lebensgeschichten werden kulturelle Muster, rechtliche Vorgaben, soziale und wirtschaftliche Bedingungen und individuelle Lebensentscheidungen manifest. So wird deutlich, dass Frauen trotz zum Teil sehr einschränkender gesellschaftlicher Rahmenbedingungen immer auch mehr oder weniger freie Entscheidungen treffen konnten und getroffen haben.

-

Dauer

ca. 45 Minuten

-

Medien

Power-Point-Präsentation

-

Sprache

Deutsch oder italienisch

-

Kontakt

Geschlechterordnungen der Ständegesellschaft

Haus, Ehe, Männlichkeit

Im Vortrag wird die Geschlechterordnung der frühneuzeitlichen Gesellschaft anhand der Beschäftigung mit Beziehungskonstellationen im adeligen Haus in den Blick genommen. Dabei geht es nicht nur um die Relationen zwischen Ehefrauen und Ehemännern und also um die enorme Bedeutung der Institution Ehe in dieser Gesellschaft, sondern ausgehend von einer Beziehung zwischen einer verwitweten Mutter und ihrem Sohn werden auch weibliche Vormundschaftsregent schaften und ihre Bedeutung für die gesellschaftliche (Macht)position von Witwen thematisiert. Der Vortrag geht zudem auf die Frage von konkurrierenden Männlichkeitsmodellen in diesen adeligen Häusern ein, insbesondere auf den „dritten Weg“, der für adelige Männer möglich war, nämlich weder zu heiraten noch Geistlicher zu werden. Abschließend werden die frühneuzeitlichen Körpervorstellungen skizziert und gezeigt, dass das Selbst und der Körper keine historisch unveränderlichen Größen darstellen, sondern ganz im Gegenteil eine Geschichte haben, die wir erzählen können und müssen, wenn wir etwas mehr über den Menschen der Vormoderne verstehen wollen.

Über die Themen Haus, Ehe, Vormundschaft, Männlichkeit und Körper wird im Vortrag deutlich, dass die Kategorie Geschlecht in der Ständegesellschaft für Männer und Frauen Unterschiedliches bedeutete und sich diese Valenz nur in Wechselwirkung mit anderen Analyseebenen – Alter, sozialer Stand, Familienstand – entfaltet. Bezieht man diese Kategorien konsequent in die Analyse ein, ergibt sich ein Kaleidoskop von unterschiedlichen Relationen zwischen den Geschlechtern, wobei Liebes- und Machtbeziehungen einen wichtigen Teil ausmachen.

-

Dauer

ca. 50 Minuten

-

Medien

Power-Point-Präsentation

-

Sprache

Deutsch oder italienisch

-

Kontakt

Frauen auf die Straßenschilder!

Auf der Suche nach den ‚erinnerungswürdig‘ Frauen Südtirols

In Südtirol sind die meisten nach Personen benannten Straßen und Plätze Männern gewidmet, während die Liste der geehrten Frauen auffallend kurz bleibt. Dies wirft die Fragen auf: Warum sind Frauen bisher in der Erinnerungskultur unsichtbar geblieben? Und vor allem: Wo sind die ,erinnerungswürdigen‘ Frauen der Vergangenheit? Wie können sie aus dem Vergessen geholt werden?

Diesen Fragen wird anhand ausgewählter Lebensgeschichten nachgegangen. Im Mittelpunkt stehen Frauen verschiedener Epochen, die sich auf lokaler und/oder regionaler Ebene in einer Reihe von gesellschaftlichen Bereichen wie Politik, Soziales, Kultur, Wirtschaft etc. hervorgetan haben. Dabei werden sowohl Frauen vorgestellt, die in ihrem Wirken Geschlechtergrenzen überschritten, als auch solche, die in weiblich konnotierten Bereichen wie Pflege und Erziehung tätig waren. Die Biografien von Hebammen, Stifterinnen, politischen Aktivistinnen, Künstlerinnen etc. machen deutlich, dass die Suche nach ,geschichtswürdigen‘ Frauen eine stärkere Berücksichtigung kleinräumiger Perspektiven und weiblicher Handlungsräumen erfordert.

Die Lebensgeschichten dienen als Beispiele, Impulse und praktische Anleitungen für die Suche und Erforschung von ‚geschichtswürdigen‘ Frauen und deren Sichtbarmachung im öffentlichen Raum der Südtiroler Gemeinden.

-

Dauer

ca. 45 Minuten

-

Medien

Power-Point-Präsentation

-

Sprache

Italienisch oder deutsch

-

Kontakt

Gefängnisse und Gefangene in Tirol zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert

Wie wurden Menschen in der Vergangenheit bestraft, die als kriminell geltende Handlungen begangen hatten? Welche Orte und Gebäude waren für die Vollstreckung von entsprechenden Strafen vorgesehen? Die Beantwortung dieser Fragen beleuchtet einige wichtige Aspekte staatlicher Selbstdarstellung sowie die Beziehung zwischen Strafverfolgungsbehörden und Gesellschaft.

Nach einer Darstellung des allgemeinen historischen Rahmens bzw. der in der österreichischen Monarchie zwischen dem späten 18. und frühen 20. Jahrhundert geltenden Strafgesetzbücher und Strafpraktiken konzentriert sich der Vortrag auf Tirol. Dazu werden die Haftanstalten untersucht, in denen in diesem Zeitraum verurteilte Tiroler*innen untergebracht wurden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Gefängnissen der Stadt Bozen, dem Gefängnis St. Afra und dem neuen Gefängnis in der heutigen Dantestraße. Letzteres wurde Ende des 19. Jahrhunderts eröffnet und ist heute noch in Betrieb. Anhand der Lagepläne und Vorschriften der Gefängnisse sowie zeitgenössischer Zeitungsmeldungen werden einige Aspekte des Alltagslebens der Häftlinge rekonstruiert: Arbeit, Erziehung, Hygienevorschriften, aber auch Fluchtversuche, Proteste und Fälle von Ungehorsam aufgrund der prekären Bedingungen und der Überbelegung, die gestern wie heute viele Gefängnisse, darunter auch jenes von Bozen, kennzeichnen. Eine im Innenhof des Gefängnisses von St. Afra vollzogene Hinrichtung und andere eklatante Kriminalfälle geben außerdem Anlass, über das Verhältnis zwischen Gerechtigkeit und der abschreckenden Wirkung der Todesstrafe sowie über das Verhältnis zwischen Strafprozess, Presse und öffentlicher Meinung zu reflektieren.

-

Dauer

ca. 45 Minuten

-

Mittel

Power-Point-Präsentation

-

Sprache

Italienisch oder deutsch

-

Kontakt

Grenzleben

„Landstreicherei“ in Tirol und an den Tiroler Grenzen zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert

Tirol war als Region schon immer von Mobilität geprägt, die im Laufe des 19. Jahrhunderts noch weiter intensivierte. Saisonarbeiter*innen, Arbeitssuchende und Wanderhändler*innen durchquerten das Land, ließen sich zeitweise darin nieder oder überschritten die Grenzen, um in andere Teile der österreichischen Monarchie, in Nachbarländer oder noch weiter weg, nach Europa oder Übersee, zu reisen.

Unter diesen zahlreichen mobilen Menschen standen einige unter strenger Beobachtung der regionalen Behörden, da ihre Existenz als Frage der öffentlichen Sicherheit empfunden wurde. Es handelte sich um eine heterogene Gruppe von Personen, die als Landstreicher*innen, „Arbeitsscheue“ und Bettler*innen bezeichnet wurden. Diese Begriffe bezeichnen im Wesentlichen Menschen ohne feste Beschäftigung, ohne Wohnsitz oder stabile Lebensgrundlage. Sie waren vom Produktionssystem ausgeschlossen und galten als sozial und wirtschaftlich nicht nützlich.

Oft gerieten diese Personen in das Blickfeld der Verwaltungs-, Justiz- und Polizeibehörden und werden daher häufig in deren Aktenmaterial (Arrestprotokolle, Ausweisungen, Anordnungen zur Unterbringung in Zwangsarbeitsanstalten...) erwähnt. Diese Spuren sind vielfach die einzigen Zeugnisse marginalisierter Leben, die ansonsten weitgehend unsichtbar bleiben.

Der Vortrag versucht, folgende Fragen zu beantworten: Wer waren die „Landstreicher“ und „Landstreicherinnen“, die sich in Tirol bewegten, woher kamen sie und wohin gingen sie? Wie wurden sie behandelt? Wie gelang es ihnen, zu reisen, zu (über)leben und Grenzen zu überschreiten?

-

Dauer

ca. 45 Minuten

-

Medien

Power-Point-Präsentation

-

Sprache

Italienisch oder deutsch

-

Kontakt

Option und Absiedlung geistig und körperlich behinderter Frauen, Männer und Kinder aus Südtirol 1939–1945

Die zwischen Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien vereinbarte und der Südtiroler Bevölkerung aufgezwungene Staatsbürgerschaftsoption von 1939 erlebten psychisch und physisch beeinträchtigte Menschen besonders einschneidend. Zumeist konnten und durften sie nicht selbst über das Dableiben oder das Fortgehen in das Deutsche Reich entscheiden. Dies erledigte häufig ein Elternteil, der Vormund oder – wenn sie sich im Psychiatrischen Krankenhaus in Pergine befanden – auch Ärzte.

Der Absiedlung waren die Optant:innen für Deutschland häufig wehrlos ausgesetzt. Hatten sie erst einmal den Brenner überschritten, gerieten sie in den Bannkreis der unmenschlichen nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik. Bei zunehmend schlechter werdenden Bedingungen wurden sie in Tiroler und süddeutschen „Heil- und Pflegeanstalten“ hospitalisiert.

Bereits seit 1933 wurden „erbkranke“ Frauen und Männer in Deutschland zwangssterilisiert, ab 1940 mittels Gas ermordet. Die Südtiroler:innen waren aus politischen Gründen vorläufig von der NS-Euthanasie ausgenommen. Wie viele der sogenannten „dezentralen Euthanasie“ ab 1941 zum Opfer fielen, d. h. der Tötung in Heil- und Pflegeanstalten durch Nahrungsentzug oder den Einsatz von bestimmten Medikamenten, lässt sich nicht mehr feststellen. Rund die Hälfte der 299 aus dem Psychiatrischen Krankenhaus Pergine deportierten Kranken erlebte das Kriegsende nicht, Kinder starben bei medizinischen Versuchen und wurden getötet.

Der Vortrag geht dem Schicksal dieser von der Forschung häufig übersehenen vulnerablen Personengruppe der Kranken und Behinderten in der NS-Zeit nach.

-

Dauer

ca. 50 Minuten

-

Medien

Power-Point-Präsentation

-

Sprache

Deutsch oder italienisch

-

Kontakt

Via Rasella in der Südtiroler Erinnerung

Mythen, Legenden und Erzählungen über das Polizeiregiment „Bozen“ (1944–2024)

Am 23. März 1944 trifft eine Bombe der „Gruppi di azione patriottica“ (Gap) eine Militäreinheit der deutschen Besatzer, während diese in der Via Rasella in Rom marschiert. Innerhalb weniger Stunden steigt die Zahl der Opfer auf 33, woraufhin die Nazi-Behörden beschließen, jeden Soldaten mit der Ermordung von zehn Personen zu rächen. Die Fosse Ardeatine, Ort des Massakers an 335 Männern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft, wird in der Nachkriegszeit zu einem der wichtigsten Orte der Erinnerung an die „aus dem Widerstand entstandene Republik”. In Südtirol hingegen ist der Ort des Anschlags, die Via Rasella, von besonderer Bedeutung. Die von der Bombe getroffenen Soldaten gehörten nämlich zum Polizeiregiment „Bozen“. Von den diplomatischen Verhandlungen über die Friedensveträge bis zum Ende der Ersten Republik waren Via Rasella, die Fosse Ardeatine und das „Bozen“ fünfzig Jahre lang ein ständiges Thema von Kontroversen und Vorwürfen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Dort hat nicht die Forschung, sondern die „journalistischen Übergriffe“ mit dem Ziel, Mythen und Opfererzählungen zu verbreiten, mehr Gewicht gehabt.

Der erste Teil der Präsentation rekonstruiert den Kontext der Ereignisse vom 23. und 24. März 1944, während sich der zweite Teil auf die Darstellung des „Bozen“ in den Südtiroler Zeitungen konzentriert. Die Entwicklung der Südtiroler Erinnerung an die Ereignisse in der Via Rasella wird genauso als Zeichen für die Schwierigkeit, mit der eigenen Vergangenheit ins Reine zu kommen, rekonstruiert.

-

Dauer

ca. 45 Minuten

-

Medien

Power-Point-Präsentation

-

Sprache

Italienisch oder deutsch

-

Kontakt

Im Osten von Südtirol

Geschichte des Alpen-Adria Raums vom zweiten Weltkrieg bis heute

Nach 1945 entwickelte sich das Gebiet zwischen den Ostalpen und der Oberen Adria zu einem symbolischen Konfliktraum. Hier überlagerten sich verschiedene Bruchlinien: Kommunismus und Demokratie, Faschismus und Antifaschismus sowie Vorstellungen einer grenzbedingten Unterscheidung zwischen Kultur und „Unkultur“. Ebenso traten Konflikte zwischen den deutsch-, latein- und slawischsprachigen Bevölkerungsgruppen zutage, die in dieser Region präsent waren. Diese vielschichtigen Spaltungen prägten die Geografie der Region auf komplexe Weise.

Entlang der italienisch-österreichisch-jugoslawischen Grenze zeigten sich ähnliche Spannungen wie zeitgleich in Südtirol. Die sogenannte „Triestiner Frage“, verstanden als Auseinandersetzung mit sprachlichen Minderheiten, dem Aufbau von Autonomie und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen lokalen und nationalen Kontexten, ähnelte in vielen Aspekten der „Südtirol-Frage“. So fügen sich beispielsweise die Anschläge in Südtirol in dasselbe Klima politischer Gewalt ein, das auch die Grenze zwischen Italien und Jugoslawien prägte.

Die Geschichte des Alpen-Adria-Raums offenbart unerwartete Verbindungslinien und rekonstruiert die Ereignisse in der Region von 1945 bis heute. Zentral sind dabei nicht nur die Konflikte, sondern ebenso innovative Formen grenzüberschreitender Zusammenarbeit, die 1972 bzw. 1978 zur Gründung der Arbeitsgemeinschaften Arge Alp und Alpe-Adria führten. Daran waren auch die Regional- und Provinzbehörden des Trentino und der Provinz Bozen beteiligt, was auf die enge Verflechtung der beiden Grenzgebiete verweist. Sichtbar wird, dass bestimmte Brüche und Vorstellungen weniger fest verankert sind, als gemeinhin angenommen: Die Zeitgeschichte politisch-administrativer Räume war durch neue Formen der Kooperation geprägt, eine Tatsache, die angesichts wachsender nationaler Tendenzen oft übersehen wird.

-

Medien

Power Point Präsentation

-

Dauer

ca. 45 Minuten

-

Sprache

Italienisch oder Deutsch

-

Kontakt

alessandro.ambrosino@regionalgeschichte.it

Historical walks

Walks and city tours are especially well suited to learning about history and exploring the traces it has left behind in the landscape, in buildings, in urban development and street names. The historical walks organised by the Centre for Regional History are thematic guided tours of places that delve deeper into individual aspects of regional history in an entertaining way.

Historisch-thematischer Stadtrundgang in Bozen zu den Orten der Marginalität und der sozialen Kontrolle

Das Ziel dieser Initiative ist es, allen Interessierten einen neuen Blick auf die Stadt Bozen zu ermöglichen. Der Spaziergang führt die Teilnehmer*innen zu wenig bekannten oder ungewöhnlichen Orten der Stadt: zum Beispiel zum alten und neuen Gefängnis, zum ehemaligen Richtplatz und zum Pranger, zum Arbeitshaus für arme Kinder oder zum Gebäude, in dem einst die Polizeidienststelle untergebracht war. Einige dieser Orte und Gebäude des Freiheitsentzugs, der Disziplinierung, der Überwachung, der Bestrafung oder der sozialen Absonderung existieren noch, haben aber heute eine andere Funktion; andere sind gänzlich verschwunden, und Informationen über sie sind in Archivdokumenten oder auf historischen Karten zu finden. In jedem Fall stellen sie wichtige materielle Spuren dar, die es ermöglichen nachzuvollziehen, wie die Geschichte der Stadt auch eng mit der Geschichte der Marginalität, der sozialen Kontrolle, der Repression von Kriminalität und Devianz verbunden ist. Kurzum, der historische Rundgang möchte dazu anregen, Bozen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und darüber nachzudenken, wie im Laufe der Jahrhunderte versucht wurde, die Ordnung aufrechtzuerhalten, als illegal erachtete Handlungen zu unterdrücken, Menschen, die als potenziell gefährlich galten, zu kontrollieren.

-

Dauer

ca. 2 Stunden

-

Kontakt

Doing Women’s, Gender and Queer History in Bozen

Der Stadtraum ist mehr als eine Ansammlung von Gebäuden: In seiner materiellen Beschaffenheit und Gestaltung spiegelt er historische Narrative wider, die bestimmte Geschlechterbilder ein- oder ausblenden und so einige Akteur*innen der Geschichte sichtbar machen, während andere unsichtbar bleiben. Die Initiative setzt sich mit der Frage auseinander, wie Geschlechtervorstellungen historisch im Stadtraum verankert und welche Geschichten – insbesondere die von Frauen oder von Personen, die binäre Geschlechtervorstellungen überschreiten – bislang unbeachtet geblieben sind.

Der Spaziergang führt die Teilnehmenden zu verschiedenen Orten in der Stadt, sowohl bekannten als auch weniger beachteten, wie etwa der Dominikanerkirche mit der Darstellung einer bärtigen Heiligen, dem Siegesdenkmal mit seinen männlichen Heldendarstellungen, dem ehemaligen Marieninternat als Ort weiblicher Bildungsarbeit und dem ersten Standort der feministischen Beratungsstelle der Provinz am Obstmarkt. Diese Orte werden einerseits auf ihre sichtbaren Spuren hin untersucht, insbesondere in Bezug auf Darstellungen von Männern, Frauen und Personen, die binäre Geschlechtervorstellungen überschreiten. Andererseits werden auch Geschichten von Akteur*innen betrachtet und im Stadtraum verortet, die in einer „kanonisierten“ Stadtgeschichte bislang wenig oder gar nicht beachtet wurden.

-

Dauer

ca. 2 Stunden

-

Kontakt