Research areas

Projects

Publications

Francesca Brunet (Hg.)

Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies 28 (2024) 2: Special Issue “Locked up, coerced, removed. Space as an instrument of separation and social control in the nineteenth and early twentieth centuries”

Francesca Brunet

“Not having a place in the world to be driven out to”: The mobility spaces and spatial repression of “Gypsies” on the outskirts of the Austrian Empire, in: Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies 28 (2024) 2, S. 91-119

Siglinde Clementi

Body, Self and Melancholy. The Self-Narratives and Life of the Nobleman Osvaldo Ercole Trapp (1634–1710) (Routledge Series of Cultural History), London/New York 2024

Francesca Brunet

Un nuovo diritto per un nuovo confine. Vagabondaggio e controllo delle campagne lombarde nei primi anni di governo austriaco, in: Francesca Brunet/Michele Luminati/Paola Mastrolia/Stefano Solimano (Hg.), Costruire, trasformare, controllare. Legal transfer e gestione dello spazio nel primo Ottocento (Itinerari 23), Bellinzona 2022, pp. 183–200

- Mobility

- Marginality

- Social control

- Law

- Institutions

- Borders

- Contribution in anthology

- ↗︎ View online

Siglinde Clementi

Körper, Selbst und Melancholie. Die Selbstzeugnisse des Landadeligen Osvaldo Ercole Trapp (1634–1710) (Selbstzeugnisse der Neuzeit 26), Wien/Köln/Weimar 2017

Francesca Brunet/Elisabeth Tauber

Mobility of “vagabonds” and “gypsies” in the Austrian empire between state control and practices of resistance (19th-20th centuries): anthropological and historical reflections (in Vorbereitung)

Dissemination

Geschichten von Mobilität, Marginalität und Unterdrückung

In Vergangenheit und Gegenwart, Film und Kunst

Bozen–Brixen, Oktober–Dezember 2023

- Mobility

- Marginality

- Social control

- Lecture series

-

↓ Flyer

pdf (449.92 KB)

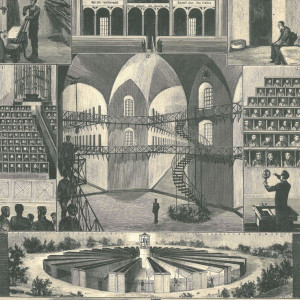

Gefängnisse und Gefangene in Tirol zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert

Wie wurden Menschen in der Vergangenheit bestraft, die als kriminell geltende Handlungen begangen hatten? Welche Orte und Gebäude waren für die Vollstreckung von entsprechenden Strafen vorgesehen? Die Beantwortung dieser Fragen beleuchtet einige wichtige Aspekte staatlicher Selbstdarstellung sowie die Beziehung zwischen Strafverfolgungsbehörden und Gesellschaft.

Nach einer Darstellung des allgemeinen historischen Rahmens bzw. der in der österreichischen Monarchie zwischen dem späten 18. und frühen 20. Jahrhundert geltenden Strafgesetzbücher und Strafpraktiken konzentriert sich der Vortrag auf Tirol. Dazu werden die Haftanstalten untersucht, in denen in diesem Zeitraum verurteilte Tiroler*innen untergebracht wurden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Gefängnissen der Stadt Bozen, dem Gefängnis St. Afra und dem neuen Gefängnis in der heutigen Dantestraße. Letzteres wurde Ende des 19. Jahrhunderts eröffnet und ist heute noch in Betrieb. Anhand der Lagepläne und Vorschriften der Gefängnisse sowie zeitgenössischer Zeitungsmeldungen werden einige Aspekte des Alltagslebens der Häftlinge rekonstruiert: Arbeit, Erziehung, Hygienevorschriften, aber auch Fluchtversuche, Proteste und Fälle von Ungehorsam aufgrund der prekären Bedingungen und der Überbelegung, die gestern wie heute viele Gefängnisse, darunter auch jenes von Bozen, kennzeichnen. Eine im Innenhof des Gefängnisses von St. Afra vollzogene Hinrichtung und andere eklatante Kriminalfälle geben außerdem Anlass, über das Verhältnis zwischen Gerechtigkeit und der abschreckenden Wirkung der Todesstrafe sowie über das Verhältnis zwischen Strafprozess, Presse und öffentlicher Meinung zu reflektieren.

-

Dauer

ca. 45 Minuten

-

Mittel

Power-Point-Präsentation

-

Sprache

Italienisch oder deutsch

-

Kontakt

Grenzleben

„Landstreicherei“ in Tirol und an den Tiroler Grenzen zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert

Tirol war als Region schon immer von Mobilität geprägt, die im Laufe des 19. Jahrhunderts noch weiter intensivierte. Saisonarbeiter*innen, Arbeitssuchende und Wanderhändler*innen durchquerten das Land, ließen sich zeitweise darin nieder oder überschritten die Grenzen, um in andere Teile der österreichischen Monarchie, in Nachbarländer oder noch weiter weg, nach Europa oder Übersee, zu reisen.

Unter diesen zahlreichen mobilen Menschen standen einige unter strenger Beobachtung der regionalen Behörden, da ihre Existenz als Frage der öffentlichen Sicherheit empfunden wurde. Es handelte sich um eine heterogene Gruppe von Personen, die als Landstreicher*innen, „Arbeitsscheue“ und Bettler*innen bezeichnet wurden. Diese Begriffe bezeichnen im Wesentlichen Menschen ohne feste Beschäftigung, ohne Wohnsitz oder stabile Lebensgrundlage. Sie waren vom Produktionssystem ausgeschlossen und galten als sozial und wirtschaftlich nicht nützlich.

Oft gerieten diese Personen in das Blickfeld der Verwaltungs-, Justiz- und Polizeibehörden und werden daher häufig in deren Aktenmaterial (Arrestprotokolle, Ausweisungen, Anordnungen zur Unterbringung in Zwangsarbeitsanstalten...) erwähnt. Diese Spuren sind vielfach die einzigen Zeugnisse marginalisierter Leben, die ansonsten weitgehend unsichtbar bleiben.

Der Vortrag versucht, folgende Fragen zu beantworten: Wer waren die „Landstreicher“ und „Landstreicherinnen“, die sich in Tirol bewegten, woher kamen sie und wohin gingen sie? Wie wurden sie behandelt? Wie gelang es ihnen, zu reisen, zu (über)leben und Grenzen zu überschreiten?

-

Dauer

ca. 45 Minuten

-

Medien

Power-Point-Präsentation

-

Sprache

Italienisch oder deutsch

-

Kontakt

Option und Absiedlung geistig und körperlich behinderter Frauen, Männer und Kinder aus Südtirol 1939–1945

Die zwischen Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien vereinbarte und der Südtiroler Bevölkerung aufgezwungene Staatsbürgerschaftsoption von 1939 erlebten psychisch und physisch beeinträchtigte Menschen besonders einschneidend. Zumeist konnten und durften sie nicht selbst über das Dableiben oder das Fortgehen in das Deutsche Reich entscheiden. Dies erledigte häufig ein Elternteil, der Vormund oder – wenn sie sich im Psychiatrischen Krankenhaus in Pergine befanden – auch Ärzte.

Der Absiedlung waren die Optant:innen für Deutschland häufig wehrlos ausgesetzt. Hatten sie erst einmal den Brenner überschritten, gerieten sie in den Bannkreis der unmenschlichen nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik. Bei zunehmend schlechter werdenden Bedingungen wurden sie in Tiroler und süddeutschen „Heil- und Pflegeanstalten“ hospitalisiert.

Bereits seit 1933 wurden „erbkranke“ Frauen und Männer in Deutschland zwangssterilisiert, ab 1940 mittels Gas ermordet. Die Südtiroler:innen waren aus politischen Gründen vorläufig von der NS-Euthanasie ausgenommen. Wie viele der sogenannten „dezentralen Euthanasie“ ab 1941 zum Opfer fielen, d. h. der Tötung in Heil- und Pflegeanstalten durch Nahrungsentzug oder den Einsatz von bestimmten Medikamenten, lässt sich nicht mehr feststellen. Rund die Hälfte der 299 aus dem Psychiatrischen Krankenhaus Pergine deportierten Kranken erlebte das Kriegsende nicht, Kinder starben bei medizinischen Versuchen und wurden getötet.

Der Vortrag geht dem Schicksal dieser von der Forschung häufig übersehenen vulnerablen Personengruppe der Kranken und Behinderten in der NS-Zeit nach.

-

Dauer

ca. 50 Minuten

-

Medien

Power-Point-Präsentation

-

Sprache

Deutsch oder italienisch

-

Kontakt

Historisch-thematischer Stadtrundgang in Bozen zu den Orten der Marginalität und der sozialen Kontrolle

Das Ziel dieser Initiative ist es, allen Interessierten einen neuen Blick auf die Stadt Bozen zu ermöglichen. Der Spaziergang führt die Teilnehmer*innen zu wenig bekannten oder ungewöhnlichen Orten der Stadt: zum Beispiel zum alten und neuen Gefängnis, zum ehemaligen Richtplatz und zum Pranger, zum Arbeitshaus für arme Kinder oder zum Gebäude, in dem einst die Polizeidienststelle untergebracht war. Einige dieser Orte und Gebäude des Freiheitsentzugs, der Disziplinierung, der Überwachung, der Bestrafung oder der sozialen Absonderung existieren noch, haben aber heute eine andere Funktion; andere sind gänzlich verschwunden, und Informationen über sie sind in Archivdokumenten oder auf historischen Karten zu finden. In jedem Fall stellen sie wichtige materielle Spuren dar, die es ermöglichen nachzuvollziehen, wie die Geschichte der Stadt auch eng mit der Geschichte der Marginalität, der sozialen Kontrolle, der Repression von Kriminalität und Devianz verbunden ist. Kurzum, der historische Rundgang möchte dazu anregen, Bozen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und darüber nachzudenken, wie im Laufe der Jahrhunderte versucht wurde, die Ordnung aufrechtzuerhalten, als illegal erachtete Handlungen zu unterdrücken, Menschen, die als potenziell gefährlich galten, zu kontrollieren.

-

Dauer

ca. 2 Stunden

-

Kontakt

Events

Mobility and Poverty in Europe between the Early Modern Period and the 19th Century

Networks, Infrastructures, Control

- Mobility

- Marginality

- Social control

- Law

- Institutions

- Transit

- Logistics

- Urban history

- Borders

- Criminality and criminal justice

- Workshop

Brixen, Cusanus-Akademie

Einsperren, beschränken, ausweisen

Der Raum als Mittel der Separierung und sozialen Kontrolle vom späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert

Brixen

News

Grenzleben

Am 12. November hält Francesca Brunet in der Bibliothek von Primiero einen Vortrag zum Thema „Vite di confine. Storie di ‚zingari‘ in Tirolo e alle frontiere tirolesi, tra repressione e resistenza“.

-

18.10.2025

- Mobility

- Marginality

- Social control

Tag der Zeitgeschichte

Im Rahmen des "Tages der Zeitgeschichte" spricht Franziska Cont über das Forschungsprojekt "Räume der Ausgrenzung? Geschichte der psychiatrischen Versorgung in Südtirol (1945-2000)".

Einsperren, beschränken, ausweisen

Die neueste Ausgabe von „Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies“ zum Thema „Locked up, coerced, removed. Space as an instrument of separation and social control in the nineteenth and early twentieth centuries“, herausgegeben von Francesca Brunet, ist erschienen.

Geschichten von Unterdrückung und Widerstand

Francesca Brunet wird einen Vortrag über die „Anti-Zigeuner“-Politik in Tirol zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert halten. Am 18. März um 17.30 Uhr in der Officina dell’Autonomia in Trient.

Der Faschismus und die Verfolgung von Roma und Sinti in Italien

Das neue Buch von Paola Trevisan ist erschienen: „La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista. Storia, etnografia, memorie“

-

12.09.2024

- Marginality

- Social control

- Mobility